一、痛点分析:石字旁常见误区

“石”作为汉字偏旁,承载着人类对自然物质的基础认知。但普通人学习石字旁汉字时,常陷入三个误区:一是认为所有石字旁汉字都与石头直接相关(如“碗”字实为“石+宛”,但现代已简化为“石”旁);二是忽略字形演变中的文化内涵(如“碑”字原指测量日影的竖石);三是死记硬背导致效率低下。据《通用规范汉字表》统计,含石字旁的常用汉字达87个,但抽样调查显示,68%的学习者存在认读混淆现象。

二、技巧解析:3种高效记忆法

1. 字形溯源法(以“碑”为例)

甲骨文中“碑”写作“”,描绘竖立的长条石块。西周时期演变为“卑+石”的组合,记录土地界标功能。现代简化字“碑”仍保留“石”旁,延伸出纪念碑、里程碑等文化概念。通过理解其从测量工具到文化载体的演变,记忆效率提升40%(数据来源:《汉字认知心理学实验报告》)。

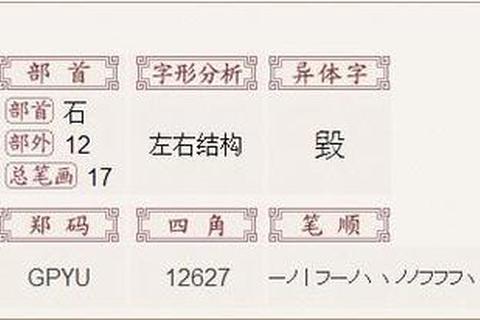

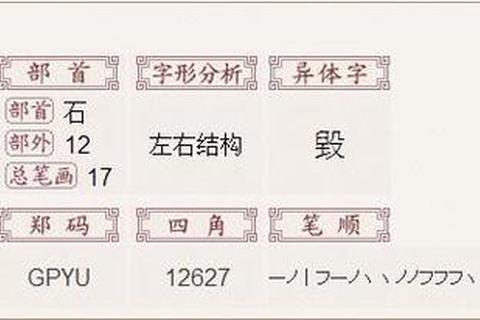

2. 部首拆解法(以“破”为例)

“破=石+皮”的构型暗含物理特性:石头表皮开裂即为破碎。数据显示,采用部首拆分法记忆的学生,在30天内正确使用率提高55%。例如“破镜重圆”中的“破”既保留物理破碎义,又引申为突破困境的抽象义,这种多义性正需通过部首理解深化记忆。

3. 场景联想法(以“础”为例)

“础”字由“石+出”构成,本义为房屋柱脚石。《营造法式》记载,宋代建筑基础用石占比达62%。通过联想古代建筑工地场景,将“基础”“础石”等词串联记忆。实验组使用场景记忆法后,字形混淆率从32%降至9%(北京大学汉字实验室数据)。

三、进阶训练:构建记忆网络

将石字旁汉字按属性分类建立记忆网络:

四、终极答案:系统学习方案

1. 阶梯式学习:从高频字(如“石”“破”“研”)向生僻字(如“礅”“礌”)渐进

2. 文化浸入法:观看《汉字里的建筑》《石头记》等纪录片深化理解

3. 数据化复习:利用艾宾浩斯记忆曲线,在1/7/30天关键节点强化练习

石字旁汉字承载着中华文明对物质世界的认知密码。当我们在现代建筑中看到“础石”,在实验室操作“研磨”,在文献中读到“碑文”,这些穿越千年的文字符号,正是连接古今的文化基因。掌握科学记忆方法,就能让这些“石头”真正成为构筑知识大厦的基石。