在商业竞争日益激烈的今天,谈判能力已成为决定成交效率的核心竞争力。本文深度解析从信息收集到协议达成的全流程策略,结合真实场景中的博弈逻辑与实战技巧,助你在谈判桌上实现价值最大化。

一、谈判前的核心准备机制

1. 信息收集的“侦探式策略”

成功的谈判始于对信息的精准把控。通过“7步信息挖掘法”:

2. 目标设定的双轨模型

建议采用BATNA(最佳替代方案)评估法,例如某建材供应商在报价前测算:若失去此订单,需多开发3个中小客户才能弥补损失

3. 团队组建的“铁三角法则”

某医疗器械企业通过角色分工,将谈判效率提升40%

二、实战阶段的四大关键策略

1. 报价与让步的“弹簧理论”

2. 打破僵局的“破冰三板斧”

3. 非语言沟通的“微表情解码”

4. 利益分析的“三维透视法”

某软件服务商通过帮助客户测算系统上线后的隐性收益(如人力节约),成功溢价23%成交

三、快速签单的六步进阶路径

1. 信任建立的“90秒法则”

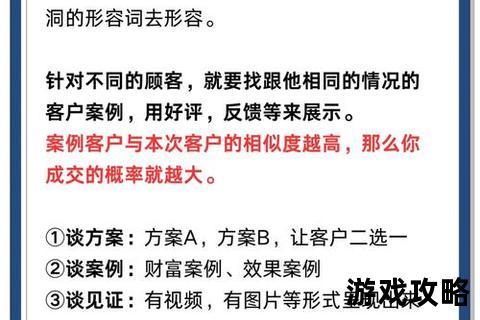

2. 需求挖掘的“洋葱模型”

某广告公司通过挖掘客户IPO前的品牌升级需求,将订单金额提升3倍

3. 提案调整的“动态响应机制”

4. 紧迫感营造的“双线施压”

5. 收尾阶段的“三灯信号识别”

6. 关系维护的“四维评价体系

某快消企业通过每月提供市场分析报告,使客户续约率达92%

四、用户评价的多维视角

采购总监视角:

> “这套价格博弈模型帮助我们平均节约14%成本,但部分供应商反映条款灵活性不足。”——某制造业500强采购负责人

销售冠军经验:

> “掌握非语言沟通技巧后,我的签单周期缩短20%,但需要警惕过度解读肢体语言导致的误判。”——某医疗器械Top Sales

创业者反馈:

> “利益分析法在争取天使投资时效果显著,但需加强行业数据支撑的专业度。”——智能硬件初创公司CEO

五、未来谈判的趋势展望

1. 数字化工具渗透:AI谈判助手可实时分析语音情绪、提供策略建议,但边界需界定

2. 跨文化博弈升级:RCEP等协议推动的跨国谈判中,宗教禁忌与商业惯例融合成为新课题

3. 心理战合规化:神经语言学、行为经济学的研究成果将衍生出新的谈判方法论

谈判的本质是价值交换的艺术。从准备阶段的沙盘推演,到实战中的动态博弈,再到协议后的关系经营,每个环节都需精密设计。掌握这套方法论,将帮助从业者在保持利益底线的构建可持续发展的商业生态。